De passage à Paris, j’ai fait un détour par une de mes salles parisiennes préférées, le cinéma Mac Mahon, pour profiter d’un hommage au regretté Guy Marchand, en allant voir un film de 1986 : L’été en pente douce. De surcroît, la séance a été suivi par un échange avec le réalisateur lui-même, Gérard Krawczyk, qui a répondu aux questions de la salle et nous a expliqué comment le film s’est fait, partageant à l’occasion quelques anecdotes de tournage qui vont me permettre d’étoffer ce post.

Stéphane, surnom Fane, est un gars vit dans une cité HLM, employé dans un supermarché Mammouth où il chaparde parfois quelques produits pour améliorer l’ordinaire. Un soir, furieux du bruit de son voisin du dessus qui bat sa compagne, Lilas, comme plâtre, il intervient pour faire cesser ce vacarme et le voisin, excédé, lui « refile » la jeune fille, c’est à dire le suggère de la prendre avec lui pour l’en débarrasser. C’est ce que fait Fane, et cela tombe d’autant mieux que sa mère vient de mourir, lui laissant en héritage une maison « à lui » désormais, mais aussi son frère simple d’esprit dont il va devoir s’occuper. Ce frère, Maurice alias Mo, avait joué enfant avec Fane avec une grenade de la seconde guerre mondiale qui lui a explosé en pleine face, laissant à Fane une méchante cicatrice sur le visage et à Mo un morceau de cerveau qu’il a fallu lui enlever. Et la jeune Lilas de réaliser ce qui est pour elle un rêve de princesse : une maison à elle, un homme qui ne la bat pas et peut-être, qui sait, un mariage.

Ce film est le deuxième d’un jeune réalisateur qui monte, tout juste sorti de l’IDHEC, Gérard Krawczyk. Son premier film avait d’ailleurs fait un certain bruit, il s’agissait de Je hais les acteurs, un titre sulfureux qui lui avait assuré un casting de choix et des amitiés durables dans le monde du cinéma, dont celle de Claude Chabrol qui joue le petit rôle du curé dans le film.

Pour son deuxième film, il va piocher son scénario dans un roman policier publié au Fleuve Noir, signé Pierre Pelot. Pelot est un écrivain prolifique qui aurait signé plus de deux-cents titres et qui vit dans les Vosges où se déroule aussi son roman. Krawczyk va donc adapter son histoire d’abord en la délocalisant : l’action déménage dans le village de Martres Tolosane, à côté de Muret en Haute Garonne, mais aussi en changeant assez largement le déroulement sans en altérer l’esprit. Le livre par exemple se termine très mal, ce qui n’est pas le cas du film. En fait, l’acteur du film Jean Bouise, qui avait lu le livre, a bien voulu faire partie du casting mais à condition que le scénario « tire les personnages vers la lumière » (sic, dixit Krawczyk lors de l’échange après la séance). C’est l’approche qui a été retenue, approche qui a beaucoup plu à Pelot si on en croit le laïus laudatif dont il s’est fendu dans le dossier de presse.

Maintenant, le synopsis ci-dessus ne raconte que les dix premières minutes du film, et l’intrigue principale nous expose l’impossible intégration de ces trois marginaux (un gueulard, un idiot et une fille bien trop belle pour les deux précédents) dans un village qui lui est hostile. La maison dont ils héritent est entourée des deux côtés par les bâtiments d’un garage appartenant aux frères Voke qui ne rêvent que d’une chose : la racheter, la raser pour en faire un parc de voitures d’occasion voire un bar. Pour Fane, c’est hors de question mais le pauvre n’a que sa grande gueule à opposer aux frères Voke qui eux ont la diplomatie, la ruse et l’opinion publique des gens du village avec eux. Un scénario séduisant, c’est du quasi-Simenon.

C’est un film fragile et constamment sur le fil du rasoir. Le trio est extrêmement soudé – on le découvre petit à petit – mais toujours à la merci d’une maladresse qui apporterait la catastrophe, c’est pourquoi le spectateur que je suis attendais toujours le drame qui survenait moins souvent que j’aurais pu le penser et surtout avec des conséquences moins tragiques. Fane est un colérique, qui n’a aucun tact, qui casse la gueule à tout le monde qui a un mot plus haut que l’autre et qui a des rêves (d’écrivain, de patron de bar) démesurés par rapport à ses moyens, Mo lui, n’a pas vraiment de projets sauf « bien faire », ne pas faire de « bêtises » et soutenir autant que faire se peut son frère ce qui est cependant source de gaffes regrettables surtout lorsqu’il est questionné par des gens qui ne lui veulent pas de bien et lui tirent les vers du nez, Lilas quant à elle, est une magnifique jeune fille qui détonne avec ce couple de marginaux mais qui est tellement naïve qu’elle ne le voit simplement pas. Comme de surcroît c’est une femme sexuellement libérée, qui se donne facilement, elle ne tarde pas à acquérir, auprès des villageois, une réputation épouvantable. Et le film de raconter comment malgré ces défauts qui vont leur être dommageables, les liens qui unissent ces trois là vont être plus fort que tout, comment on peut faire preuve de compréhension (pour les gaffes de Mo ou les « maladresses » – ceux qui ont vu le film comprendront – de Lilas que tout le monde n’aurait pas pardonné) et comment on peut presque triompher des obstacles.

Le film est délibérément filmé sur le mode du western ce qui lui sied très bien. Le choix du sud-ouest de la France, le fait que pendant cet été, il « fasse très chaud » (on le dit souvent dans le film) a imposé un ton ocre aux images du film qui n’est pas sans rappeler certains westerns, ceux de Leone en particulier. En plus de cela, les cadrages (dont certains très serrés sur les visages de Bacri ou Villeret) et une belle musique, très dans le style d’Ennio Morricone, signée du compositeur attitré de Paul Vecchiali, Roland Vincent, renforcent le côté épique de l’histoire ainsi que le côté duel de certains morceaux de scénario. Après tout, le thème de l’homme déclassé, seul contre toute une ville qui lui est hostile, rappelle certains trame de westerns, non ?

Maintenant, le plus grand atout ce film que – vous l’avez compris – j’ai beaucoup aimé, réside de son casting de première classe. Parmi les rôles moins importants mais néanmoins fondamentaux, il y a celui de la fratrie Voke. Le plus taiseux des deux frères, Olivier, est joué par l’immense Jean Bouise, un acteur qui peut tout jouer, aussi bien le grand bourgeois (dans Coup de tête, voire dans Monsieur Klein) que le ferrailleur bourru à la moustache trapézoïdale qui sent le cambouis. L’autre frère – de toute évidence le comptable, la tête pensante – qui passe sa vie non pas dans le cambouis mais au volant de son Alfa Roméo rouge flambant neuve, le détestable macho man prêt à toutes les avanies non seulement pour avoir la maison mais aussi se taper Lilas, c’est le succulent Guy Marchand dans un rôle taillé sur mesure pour lui dans lequel il est aussi délicieux que son personnage est haïssable.

Pour ce qui est du trio, commençons par le rôle de Mo attribué à Jacques Villeret. On connaît le Villeret jouant le simplet dans les comédies (du pire jusqu’au meilleur, de La soupe aux choux à Le dîner de cons), mais on a ici un Villeret transfiguré qui joue certes le simplet – il le fait à la perfection – mais dans un film autrement plus dramatique et à la charge émotionnelle beaucoup plus élevée. Mo est un demeuré mais qui a conscience de son handicap – ce qui est encore pire – et qui a surtout conscience que c’est à cause de sa « bêtise », quand il était enfant, qu’il est une charge pour ceux qui l’aiment et le soutiennent. Il vit dans la peur constante qu’on l’envoie « à l’hôpital » pour n’avoir plus à s’occuper de lui, il essaie désespérément de bien faire, d’aider, fait preuve d’une immense bonne volonté qui parfois amène des catastrophes qui le mortifient d’autant plus. Villeret est absolument bouleversant dans ce rôle là, c’est de tous les films de lui que j’ai vus, de loin le plus émouvant et cela nous démontre qu’on peut jouer des personnages de type similaire tout en suscitant pour les spectateurs toute la panoplie des émotions : du rire aux larmes. Du grand, du très grand Jacques Villeret.

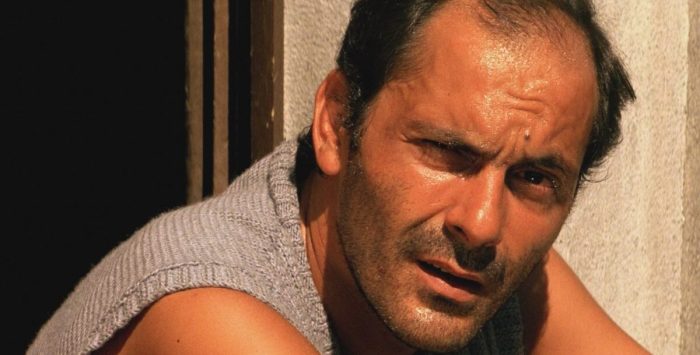

Le rôle de Fane aurait du échoir à Coluche qui avait donné son accord. Malheureusement, l’acteur est mort d’un accident de moto avant le premier jour du tournage. Le rôle a alors été proposé à Jean-Pierre Bacri, après avoir été partiellement réécrit – on ne fait pas jouer la même chose à Bacri et à Coluche, ce ne sont pas exactement le même type d’acteur -. Bacri, à l’époque, un acteur en début de carrière qui commence à se spécialiser dans des rôles de râleur (voir sa prestation dans Subway, peu avant, par exemple). Nous qui connaissons la suite, on voit que Krawczyk a proposé à Bacri un rôle dans lequel il ne peut que faire des étincelles. Il joue un personnage simple, impulsif, colérique même, qui ne sait pas vraiment contrôler ses pulsions de violence mais qui au fond de lui, est fondementalement bon. Il suffit de voir l’attention qu’il porte à son frère, la manière dont il l’encourage, lui dit qu’il fait bien même si en vérité il ne fait pas très bien (l’épisode de la tartine dans le café), il faut voir surtout comment il se comporte avec Lilas, par exemple lorsqu’elle parle de mariage (rejet violent la première fois puis acceptation progressive, par étapes, ensuite). C’est lui qui, dans le trio, crée certains des problèmes mais aussi les résout en étant celui qui prend les initiatives. Il soutient les deux autres, Mo bien sûr mais aussi Lilas en n’ayant cure des on-dit qu’on lui colporte et, non pas en lui pardonnant ses écarts car il n’y a rien à pardonner, mais en comprenant qu’elle non plus ne pense pas à mal. Du très grand Bacri dans un rôle taillé à sa mesure.

Et enfin il y a Lilas ! Lilas ! C’est le personnage le plus évolutif du film. On parvient à reconstruire son passé à travers certaines des anecdotes qui nous sont racontées dans les dialogues. C’était une petite fille aux formes très généreuses qui a grandi dans une cité HLM, à qui son père répète qu’elle ne saura « jamais faire que la pute » (sic!). Une gamine qui se construit des rêves de devenir Marilyn Monroe, qui cède, en toute innocence, n’ayant pas de repères en la matière, aux sollicitations sexuelles d’à peu près n’importe qui et qui se met en ménage avec la brute épaisse qui va la refiler à Fane. C’est cette enfant là qu’on trouve au début de l’histoire, une enfant qui, confrontée à des épreuves pénibles, va insensiblement grandir. Elle va découvrir la méchanceté des gens, la pudeur, le contrôle de sa sexualité généreuse et (trop) désintéressée, l’instinct maternel avec Mo dont elle va s’occuper, l’intérêt de dissimuler ses sentiments ou ses pensées et enfin, même, la répartie si on en juge par les scuds qu’elle envoie au bellâtre de frère Voke à la fin. L’été en pente douce est le film où Lilas apprend à dire non, c’est aussi quelque part un film d’initiation, de son initiation. Et ce rôle est confié à une actrice que je trouve absolument merveilleuse : Pauline Lafont.

Pauline Lafont est la fille de Bernadette, a vraiment été remarquée dans Poulet au vinaigre de Claude Chabrol l’année précédente avant de se faire offrir le rôle principal dans L’été en pente douce, film qui restera le sommet de sa courte carrière. On peut évidemment parler de sa plastique de déesse ou de son destin tragique (elle est morte accidentellement au cours d’une randonnée ans les Cévennes en 1988, son corps n’ayant été retrouvé que trois mois plus tard), mais ce serait faire injure à son talent d’actrice qui est éclatant dans le film du jour. Elle commence avec la fraîcheur d’une baby doll, puis, elle lutte pied à pied avec ses faibles moyens, sa voix enfantine et butée contre tous les calomnies dégueulasses qui circulent sur son compte, elle tente tant bien que mal de vivre son rêve de se marier et d’avoir des enfants, elle louvoie dans ce marigot villageois profondément malsain, Lafont joue toutes les facettes de ce rôle complexe avec un naturel proprement sidérant. Evidemment, là encore comme on connaît la suite, on ne peut que se demander quelle aurait été sa carrière si … mais on en est, en fin de compte, réduit à savourer ces rares et précieux moments de voir à l’écran cette actrice là dans ce rôle là.

Le tournage a été heureux et s’est déroulé comme sur un nuage. Certaines personnes du village ont été choisies pour faire de la figuration et – Krawczyk raconte – que l’atmosphère était tellement bonne que personne ne voulait que le film se terminât, ainsi Villeret – un acteur dont le penchant pour la bouteille était notoire – s’est mis à boire de plus en plus rendant difficile le tournages des dernières scènes pour simplement oublier que le fin approchait. Je me souviens de la sortie du film, il n’est pas resté longtemps à l’affiche et est repassé épisodiquement à la télévision. Et pourtant … certains dont moi et les autres spectateurs comblés de Mac Mahon ne l’ont pas oublié, la sélection cannoise non plus puisqu’il a été projeté en 2023 dans la section Cinéma de la plage. Ce que je peux dire, c’est que le film n’a pratiquement pas vieilli, et que c’est avec une émotion intacte qu’on se replonge, sous la baguette de Krawczyk, dans ces histoires villageoises sordides où tentent de surnager Bacri, Villeret et cette étoile filante que fut Pauline Lafont.